(番組ガイド誌「ジュエリー☆GSTV番組表」 2017年8月号掲載)

アヒマディ博士のジュエリー講座 Vol.12

宝石の科学―ダイヤモンドの合成法とその用途(三)

ダイヤモンドの合成技術への挑戦は、地球深部で形成された天然ダイヤモンドがどのような成長環境で生まれたのかを明確に把握するため、科学的な調査が始まったことに起因します。また、非常に高価なダイヤモンドをいかに低価で作れるかということも、多くの科学者らの長年の研究課題でした。すでにご存知のように、ダイヤモンドはただひとつの原子、炭素からできており、非常に厳密な結晶配列になっているため、地球上では最も硬く、最も輝き、最も優れた物質です。繰り返しの実験と不断の努力、そして科学技術の発展によって、1950年代にダイヤモンドの合成が成功したのです。合成ダイヤモンドの製法は、主に高温高圧合成法(HPHT)と化学気相蒸着法(CVD)の2つの方法があります。

高温高圧合成法による合成ダイヤモンド

そもそもダイヤモンドは炭素でできていることを発見したのは、フランスの科学者アントニー・アボアジェとイギリスの科学者スミソン・テナントです。1772年のことでした。その100年後、ドイツの鉱物学者エミル・コーエンがダイヤモンドを地表に運んできたのは地球深部の火山岩(キンバレー岩)であると発表し、合成ダイヤモンドを作るためには、非常に高い温度と圧力が必要であることを示唆しました。

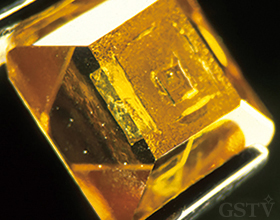

▲合成ダイヤモンドの原石

1880年から1928年までに、イギリスのジェームス・ハネと著名なフランス化学者フェルディナン・フレデリック・アンリ・モアッサンが合成を試みましたが、すべて失敗しました。そんな中、転機が訪れたのは1950年に入ってからです。スウェーデンの研究グループが初めてダイヤモンドの合成に成功しました。しかし彼らは結果を公表せず、1955年にアメリカのGE社が、合成ダイヤモンドを作り上げ、世界初の成功例として発表しました。

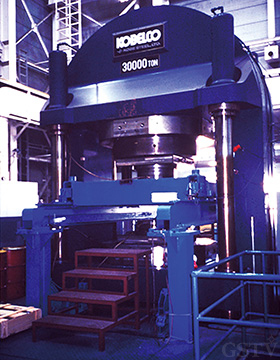

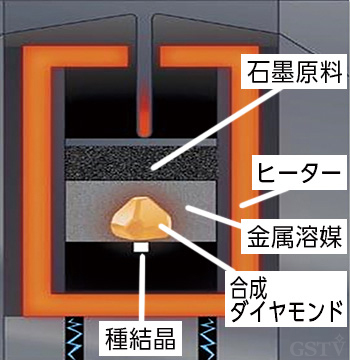

合成ダイヤモンドは、アンビルと呼ばれる装置を用いて、何万トンの圧力を出す高圧プレスを使用して作られます。このアンビルの内部には、約2000度の高温を出せる発熱装置が装備され、原材料である石墨を鉄やコバルトやニッケルなどの金属溶媒に溶かし、下部の低温部におかれた小さなダイヤモンド種結晶の上で、溶解した炭素がダイヤモンドとして成長していきます。

▲ベルト式高温高圧装置

▲高圧セルと合成ダイヤモンド(提供:GIA)

▲合成黄色ダイヤモンド

▲合成無色ダイヤモンド

▲合成ブルーダイヤモンド

この高温高圧法で作られたダイヤモンドは、ほとんどが黄色のIb型ダイヤモンドですが、まれに無色のIIa型ダイヤモンドやIIbのブルーダイヤモンドも生産可能です。1990年に宝石品質の大粒の合成ダイヤモンドを、ロシアの会社が市場に提供するようになりました。その後、アメリカのチャザム社が、さまざまな処理を行った合成カラーダイヤモンドの販売を始めました。近年では、30カラット以上のものが作られるようになり、ファセットカットされた無色の合成ダイヤモンドのサイズは10カラットに達しています。一方、2010年の初期から、メレサイズの合成ダイヤモンドの生産拠点が中国に移り、工業用と宝石用小粒原石の大量生産ができるようになりました。

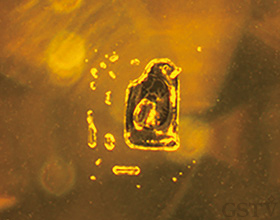

▲高温高圧合成ダイヤモンドに

含まれる金属インクルージョン

高温高圧法でつくられた合成ダイヤモンドは、金属溶媒の中で成長したため、微細な金属インクルージョンが取り込まれます。このような金属インクルージョンは磁気性をもつため、強力な磁石に引き寄せられることがあり、天然ダイヤモンドと容易に識別ができます。また、最先端の分光分析、カソード・ルミネッセンス分析、燐光分析などによって確実に合成ダイヤモンドの特徴を突き止めることができます。

化学気相蒸着法による合成ダイヤモンド

▲CVD合成ダイヤモンドの結晶と

ファセットカット

合成ダイヤモンドは高温高圧の条件でないと成長できないと考えられてきましたが、1950年代の後半に、旧ソ連の研究者らによって、気体から炭素を分解しダイヤモンドを作り出す方法を世界に発表しました。原材料は固体の石墨でなく、炭素を主成分とする気体、メタンガスやアセチレンガスからダイヤモンドを成長させます。この技術を化学気相法と呼び、この方法でできたダイヤモンドはCVDダイヤモンドと呼ばれます。

1970年代半ばから、日本の無機材質研究所や日本工業大学でCVDダイヤモンドの研究が進められ、お酒からCVDダイヤモンドを作ったなど、大きな話題が新聞等で大きく取り上げられました。2000度に熱せられたフィラメントの付近でアルコールが分解され、炭素がダイヤモンドとして基板の上に降り注ぎます。CVDダイヤモンドは基板上で非常に微細な結晶の集合体として成長するので、膜状のダイヤモンドとなります。

▲CVDダイヤモンドの合成装置

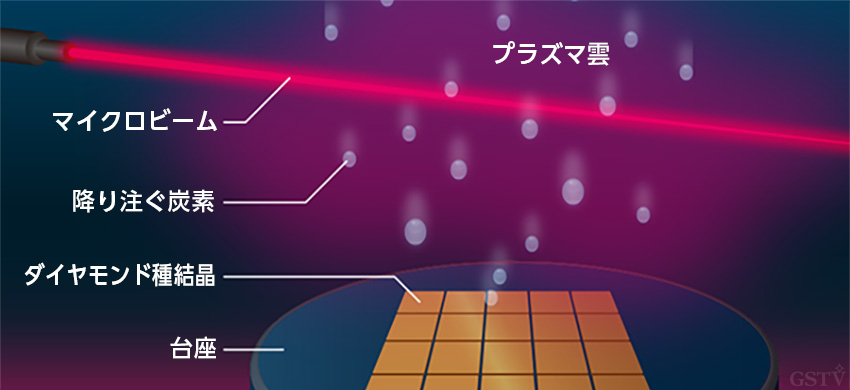

最近、マイクロ波を使ってプラズマ状態を作り出し、混合したメタンガスと水素ガスを流し、基板の上に四角形にカットされた合成ダイヤモンドや天然ダイヤモンドの単結晶を種結晶として使用し、より効率のよい大きなCVDダイヤモンドを作れるようになりました。成長速度は1時間当たりに150ミクロンの厚さが得られ、一日に3~4mmの宝石質で透明度の高い結晶となり、高温高圧処理で無色にすることが可能になっています。

2003年に、宝飾品としてはじめてCVDダイヤモンドがアメリカのアポロ社によって販売されました。初めは0.2-0.5カラットのものでしたが、2007年から無色の1カラットサイズの良質品を提供できるようになりました。価格は天然ダイヤモンドより10%から30%安くなっていますが、格安とはいえない値段で取引されています。

▲プラズマによって分解された炭素が基板上に降り注ぐ(*Apollo社の図を参考にGSTVにて作成)

▲CVDダイヤモンドの積層成長模様と

オレンジ色蛍光

通常は、CVDダイヤモンドは独特な強いオレンジ色蛍光を発し、天然には見られないこの特徴が、識別の指標になります。また、高度な分析機器による検査では、天然ダイヤモンドに見られない分光特徴や成長構造の模様があるため、CVDダイヤモンドの識別は可能です。

日本は宝飾品と工業品ダイヤモンドの消費大国であり、その美しさと優れた性質が広く好まれています。しかし、天然ダイヤモンドは地球深部から生まれた希少な美しいものであり、合成ダイヤモンドと同等に並べるものではないと思います。ただし、合成ダイヤモンドは天然ダイヤモンドと比べ、不純物が少なく、透明度も高く性質が良いため、工業材料として他分野で活躍することと思います。近い将来、合成ダイヤモンドが、比較的安価に作成できれば、さまざまな材料として使用されることに大いに期待できると思います。

執筆

阿依 アヒマディ

理学博士・FGA。国際鉱物学会(IMA)宝石素材委員会日本代表。国際宝石学会理事。京都大学理学博士号取得後、全国宝石学協会 研究主幹を務め、2012年にGIA Tokyoラボを立ち上げる。現在はTokyo Gem Science社の代表およびGSTV宝石学研究所の所長として、宝石における研究、教育セミナー、宝石鑑別などの技術サポートを行っている。宝石の研究、鑑別に関して日本を代表する宝石学者。